Redis 分布式锁 分布式环境下 Redis 锁机制中的序列化难题

- 问答

- 2025-08-01 07:26:53

- 1

Redis分布式锁的序列化陷阱:当锁变成了摆设

场景引入:凌晨三点的告警

"王工!订单系统又出现重复支付了!"凌晨三点,运维小张的电话把王工从睡梦中惊醒,这已经是本月第三次了——在分布式环境下,明明加了Redis锁,却还是出现了并发问题,王工揉了揉太阳穴,突然想到上周代码评审时瞥见的一个细节:"等等...你们锁的value是不是直接用了Java对象?"

分布式锁的基本原理

在分布式系统中,Redis锁是最常用的解决方案之一,标准的实现方式是这样的:

// 加锁

Boolean result = redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent("order_lock_123", lockValue, 30, TimeUnit.SECONDS);

// 解锁

if (lockValue.equals(redisTemplate.opsForValue().get("order_lock_123"))) {

redisTemplate.delete("order_lock_123");

}

看起来天衣无缝?但魔鬼藏在细节里——那个不起眼的lockValue。

序列化问题的典型表现

案例1:永远解不开的锁

某电商平台在促销期间发现,部分订单锁超时后仍然无法被获取,调查发现:

// 使用默认JDK序列化的Lock对象

LockInfo lockInfo = new LockInfo(Thread.currentThread().getName(), System.currentTimeMillis());

redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent("lock_key", lockInfo);

问题在于:不同节点的JDK版本不同,导致反序列化失败,解锁时永远判断不相等。

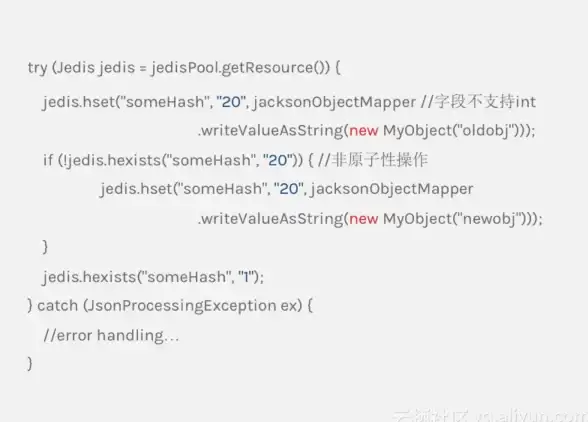

案例2:幽灵锁现象

某金融系统出现诡异现象——A节点加的锁,B节点竟然能解开,原因是:

// 使用JSON序列化,但忽略了类路径

ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();

String json = mapper.writeValueAsString(lockInfo);

redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent("lock_key", json);

不同服务打包后类路径变化,导致反序列化为不同对象。

深度解析序列化问题

Redis的二进制安全本质

Redis所有数据都以二进制形式存储,没有"对象"概念,当Java客户端发送:

redisTemplate.opsForValue().set("key", new User("张三"));

实际发生的是:

- Java对象被序列化为byte[]

- byte[]传输到Redis服务端

- Redis原样存储这些字节

主流序列化方案对比

| 序列化方式 | 优点 | 缺点 | 锁场景适用性 |

|---|---|---|---|

| JDK序列化 | Java原生支持 | 跨版本不兼容,体积大 | |

| JSON | 可读性强 | 类元数据问题,性能一般 | |

| Protobuf | 高效,跨语言 | 需要预定义Schema | |

| String | 简单直接 | 信息量有限 | |

| 自定义二进制 | 性能最优 | 开发成本高 |

锁值设计的黄金法则

- 全局唯一:必须能区分不同客户端/线程的锁

- 轻量简洁:避免占用过多网络和内存资源

- 确定反序列化:确保任何节点都能正确还原信息

- 不可预测:防止锁被恶意猜测和释放

最佳实践方案

方案1:UUID+线程ID组合

String lockValue = UUID.randomUUID().toString() + ":" + Thread.currentThread().getId();

优点:

- 绝对唯一

- 字符串无需反序列化

- 包含足够调试信息

方案2:Redisson的锁标记

Redisson内部采用如下结构:

"ff983c78-044c-4b16-8d1a-5b5a5bfb5b5a:1"- 前半部分是客户端ID

- 冒号后是线程ID

方案3:Protobuf结构化数据

定义protobuf:

message RedisLock {

string clientId = 1;

int64 threadId = 2;

int64 timestamp = 3;

}

优点:

- 结构化扩展方便

- 跨语言支持

- 高效的二进制编码

避坑指南

-

永远不要用业务对象作为锁值

- 反例:

setIfAbsent("lock", order)

- 反例:

-

避免使用默认序列化

// Spring Boot中强制指定字符串序列化 @Bean public RedisTemplate<String, Object> redisTemplate() { RedisTemplate<String, Object> template = new RedisTemplate<>(); template.setKeySerializer(new StringRedisSerializer()); template.setValueSerializer(new StringRedisSerializer()); // ... } -

实现可靠的解锁脚本

-- unlock.lua if redis.call("get", KEYS[1]) == ARGV[1] then return redis.call("del", KEYS[1]) else return 0 end -

监控锁序列化大小

// 检查锁值长度预警 if(lockValue.getBytes().length > 128) { log.warn("锁值过大可能影响性能: {}", lockValue); }

扩展思考:锁与序列化的哲学

分布式锁本质上是一种"契约"——所有参与者必须对锁的表示达成共识,序列化问题之所以棘手,是因为它处于两个维度的交界处:

- 空间维度:不同节点间的数据交换

- 时间维度:锁的创建和释放的生命周期

好的锁设计应该像国际通用手势一样,无需解释就能被准确理解,这也是为什么在分布式锁场景中,往往最简单的字符串方案反而最可靠。

凌晨四点,王工在文档中写下结论:"Redis锁失效的三大元凶——序列化问题、时钟漂移、网络分区,今天我们又解决了一个。"他合上笔记本,窗外已泛起鱼肚白,在分布式系统的世界里,有时候最复杂的问题,往往源于最基础的疏忽,你的锁值,应该简单到不可能出错。

本文由 素溥 于2025-08-01发表在【云服务器提供商】,文中图片由(素溥)上传,本平台仅提供信息存储服务;作者观点、意见不代表本站立场,如有侵权,请联系我们删除;若有图片侵权,请您准备原始证明材料和公证书后联系我方删除!

本文链接:https://vps.7tqx.com/wenda/502804.html

发表评论