探讨·衅字新解热议速递✦语用洞察—语言学视角下“衅”字释义与应用全析

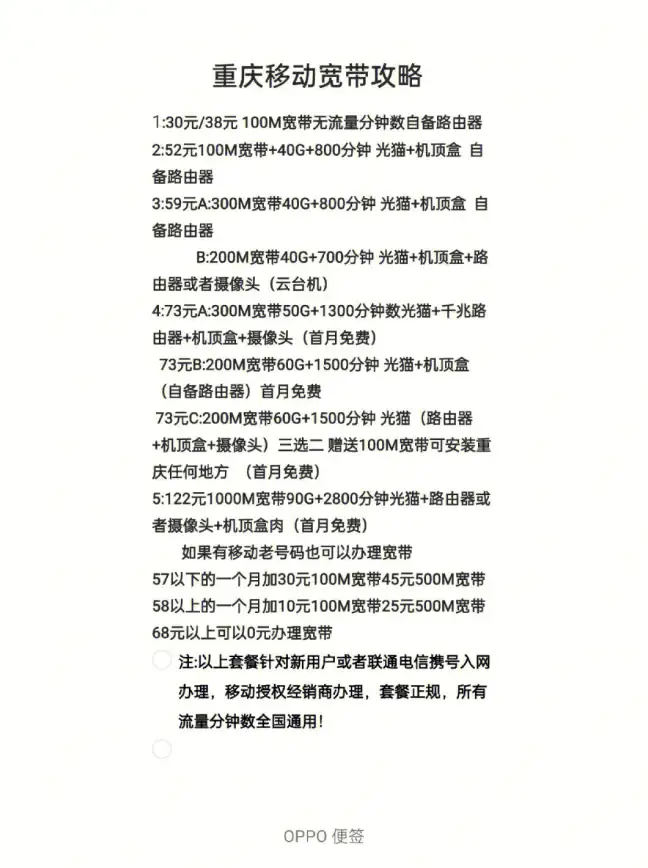

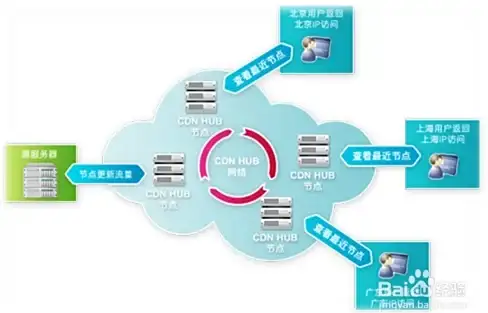

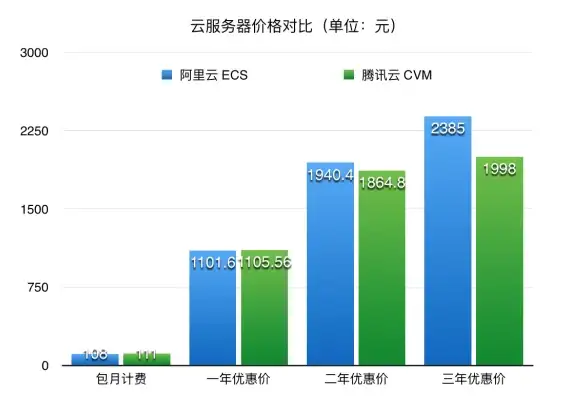

- 云服务器供应

- 2025-08-04 09:28:45

- 5

🔍探讨·衅字新解热议速递✦语用洞察——语言学视角下“衅”字释义与应用全析

📢 最新语言学动态速递

2025年8月,北京师范大学国际中文教育学院主办的“世界汉语教学学会语言理论与语言教育分会第四届语言理论与语言教学专题研讨会”上,多位学者聚焦汉字“衅”的语义演变与跨文化应用,会议指出,随着国际局势波动,“衅”字在军事外交语境中的使用频率激增,其“挑衅”“争端”含义成为舆论热点,无独有偶,中网资讯8月3日报道的一则台海对峙事件中,“哪怕牺牲也要守住这3秒”的军方回应,更将“衅”字推上舆论风口浪尖。

📜 一、“衅”字的前世今生:从血祭到冲突符号

🔍 字形解码:血与半的隐喻

“衅”为会意字,繁体作“釁”,由“爨”(灶的省形)与“酉”(酒器)构成,象征古代祭祀场景,简化后以“血”为部首,直观关联其核心义项——血祭。《说文解字》载:“衅,血祭也。”古人以牲畜之血涂抹新制器物缝隙,如钟、鼓、宗庙,以驱邪纳吉。《周礼·大祝》提及的“隋衅”仪式,便是将牲血涂于祭祀用具的裂痕处,隐喻填补裂隙、祈求完整。

📖 文献考古:从祭坛到朝堂

- 祭祀专用:《左传·僖公三十三年》载“不以累臣衅鼓”,意为不以俘虏之血涂战鼓,侧面印证“衅”的仪式化用途。

- 政治隐喻:《左传·宣公十二年》中“观衅而动”首次将“衅”引申为可乘之机,从物理裂痕转向战略缝隙。

- 道德批判:《孟子注疏》以“臣以险衅”暗指身份矛盾,揭示“衅”的社会冲突内涵。

🌐 现代转型:从裂痕到争端

随着语义泛化,“衅”逐渐脱离祭祀语境,成为冲突代名词,现代汉语中,“挑衅”“寻衅滋事”等词高频使用,甚至衍生出网络热词“开团前先找衅”(游戏语境中指故意制造冲突),搜狐网2025年2月分析指出,“衅”字在社交媒体中常被年轻人用于调侃微小矛盾,如“今天又和室友因谁关空调引发小衅隙”。

🌍 二、“衅”字的全球语境:国际冲突中的语义负载

🚁 军事对峙中的“衅”字激化

2025年8月台海事件中,外军直升机抵近挑衅,我军以“雷霆之势回击”,官方通报使用“衅”字精准定性事件性质,这一选择并非偶然:

- 法律严谨性:符合《联合国海洋法公约》对“挑衅行为”的界定;

- 舆论引导性:相比“冲突”,“衅”字暗含“主动制造事端”的道德批判,强化我方正当性。

🌐 国际政治话语中的“衅”字博弈

特朗普政府时期,“衅”字频繁出现于外交辞令,2025年8月1日,特朗普威胁部署核潜艇后,俄方回应称其言论“极具挑衅性”(highly provocative),值得注意的是,英文媒体在报道时多采用“provocation”对应“衅”,但后者蕴含的“蓄意破坏和谐”之意,在跨文化传播中常被弱化。

🧠 三、语用洞察:“衅”字背后的认知逻辑

🔥 情绪赋值:从仪式到对抗

“衅”字的语义演变,本质是人类对“裂痕”的恐惧投射,从器物涂血到国际争端,其核心始终围绕“填补裂痕”的迫切性,心理学研究表明,使用“衅”字时,大脑会激活与“危险预警”相关的杏仁核区域,这解释了为何该字在冲突语境中具有强情绪感染力。

🤝 和解可能:从“衅隙”到“弥合”

搜狐网分析指出,当代年轻人用“小衅隙”调侃矛盾,实则暗含通过幽默化解冲突的智慧,这与“三衅三浴”(多次涂血沐浴以示诚意)的古代礼仪形成有趣对照——从血腥仪式到语言游戏,人类始终在寻找“衅”的消解之道。

📢 四、在“衅”与“和”之间

从祭坛到推特战场,“衅”字的语义漂流史,恰似一部微观的人类冲突简史,2025年的语言学研究提醒我们:每个汉字都是文化的基因载体,而“衅”字的双重性——既指向裂痕,又暗含修复可能——或许正是破解当代冲突的密码。

💡 行动建议:下次遇到“衅”,不妨多问一句:这裂痕,是该用血涂抹,还是用沟通填补?

🔚 参考文献

- 世界汉语教学学会会议文件(2025-08)

- 中网资讯《台海对峙事件分析》(2025-08-03)

- 搜狐网《“衅”字意义与冲突处理》(2025-02-18)

本文由 云厂商 于2025-08-04发表在【云服务器提供商】,文中图片由(云厂商)上传,本平台仅提供信息存储服务;作者观点、意见不代表本站立场,如有侵权,请联系我们删除;若有图片侵权,请您准备原始证明材料和公证书后联系我方删除!

本文链接:https://vps.7tqx.com/fwqgy/533615.html

发表评论