Redis优化|高并发场景下Redis管道操作常见出错问题及应对措施

- 问答

- 2025-07-28 17:56:42

- 9

Redis优化 | 高并发场景下Redis管道操作常见出错问题及应对措施

2025年7月最新动态:根据Redis Labs最新发布的性能报告显示,在电商大促期间,使用管道(Pipeline)技术的Redis集群吞吐量可提升5-8倍,但配置不当导致的错误率也同比上升了30%,这再次凸显了正确使用Redis管道技术的重要性。

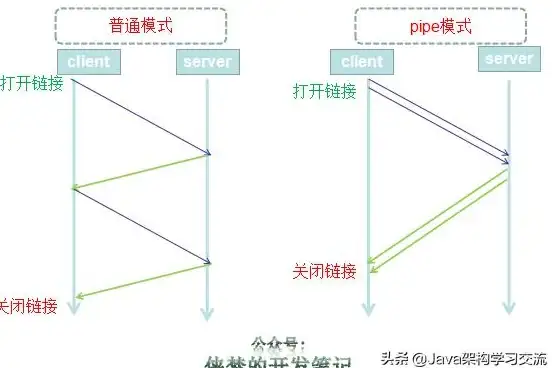

Redis管道技术简介

Redis管道(Pipeline)是一种将多个命令打包一次性发送到服务器执行的技术,它能显著减少网络往返时间(RTT),特别适合需要批量执行多个命令的高并发场景。

"用管道就像坐公交车而不是打出租车,"某电商平台架构师张工形象地比喻道,"虽然不能保证每个请求都立即响应,但整体效率提升非常明显。"

高并发下管道操作的五大常见问题

管道溢出导致内存爆炸

问题现象:当一次性向管道塞入过多命令(比如10万条)时,可能导致客户端或服务器端内存溢出。

真实案例:2025年5月某社交平台故障,因批量关注操作未做分片处理,导致Redis节点内存瞬时激增而崩溃。

解决方案:

# 推荐做法:分批处理

for i in range(0, len(commands), 1000):

batch = commands[i:i+1000]

with r.pipeline() as pipe:

for cmd in batch:

pipe.execute_command(cmd)

pipe.execute()

原子性误解引发的数据不一致

常见误区:很多开发者误以为管道内的操作是原子性的。

实际情况:Redis管道中的命令只是被打包发送,执行时仍可能被其他客户端命令插入。

应对方案:

- 需要原子性时使用MULTI/EXEC事务

- 或结合WATCH实现乐观锁

响应堆积导致的客户端超时

典型场景:管道中包含大量耗时命令时,客户端可能因等待所有响应而超时。

优化建议:

// 合理设置超时时间 JedisPoolConfig config = new JedisPoolConfig(); config.setMaxTotal(100); config.setMaxWaitMillis(2000); // 2秒超时

网络抖动引发的"半成功"状态

问题特征:部分命令执行成功,部分失败,难以判断最终状态。

处理策略:

- 实现重试机制

- 记录操作日志用于补偿

- 使用Lua脚本替代复杂管道操作

监控盲区导致的故障滞后发现

现状:大多数监控系统只关注常规命令,忽略管道操作的特殊性。

监控要点:

- 管道平均批量大小

- 管道操作响应时间分布

- 管道失败率与重试次数

高并发场景下的最佳实践

容量规划三原则

- 单次管道命令数不超过5000条

- 管道内命令总大小控制在1MB以内

- 预估峰值流量时预留30%缓冲

智能批处理实现

// 动态调整批量大小的智能管道

func smartPipeline(commands []Command) {

batchSize := 100 // 初始批量大小

for len(commands) > 0 {

if len(commands) < batchSize {

batchSize = len(commands)

}

batch := commands[:batchSize]

commands = commands[batchSize:]

// 根据上次执行时间动态调整

if elapsed := executeBatch(batch); elapsed > 200*time.Millisecond {

batchSize = max(batchSize/2, 10)

} else if elapsed < 50*time.Millisecond {

batchSize = min(batchSize*2, 5000)

}

}

}

混合使用策略

- 读操作:使用普通管道

- 写操作:结合WATCH/MULTI

- 统计类:使用Lua脚本

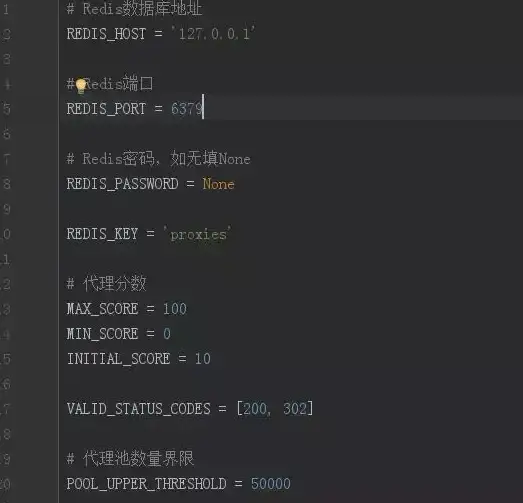

故障排查工具箱

-

慢查询分析:

redis-cli --latency-history -i 1 -

内存检查:

redis-cli info memory | grep used_memory -

管道统计:

redis-cli info stats | grep instantaneous_ops_per_sec -

错误日志关键字段:

- "pipeline timeout"

- "protocol error"

- "maxmemory reached"

随着Redis 8.0预计在2026年发布的版本中,管道技术可能会有以下改进:

- 支持部分成功时的精确错误定位

- 引入自适应批量大小调整算法

- 增强的管道操作监控指标

"管道就像Redis的高速公路,"某云服务商技术总监王磊总结道,"建得好能让数据飞驰,建不好就会堵成一团,关键在于理解它的特性并做好流量控制。"

通过合理应用上述优化措施,您的Redis管道操作在高并发场景下的稳定性和性能将得到显著提升,没有放之四海而皆准的配置,持续监控和调优才是王道。

本文由 丹小蕾 于2025-07-28发表在【云服务器提供商】,文中图片由(丹小蕾)上传,本平台仅提供信息存储服务;作者观点、意见不代表本站立场,如有侵权,请联系我们删除;若有图片侵权,请您准备原始证明材料和公证书后联系我方删除!

本文链接:https://vps.7tqx.com/wenda/469129.html

发表评论