数据管理 信息采集 生产应该收集哪些数据库重要的数据?

- 问答

- 2025-07-29 17:42:03

- 2

数据管理 | 信息采集:生产应该收集哪些数据库重要的数据?

最新消息:2025年7月,全球制造业数据泄露事件频发,多家企业因未妥善管理生产数据而遭受严重损失,专家呼吁,企业在信息采集阶段就必须明确关键数据范围,避免冗余或遗漏,确保数据安全和高效利用。

在数字化生产环境中,数据已成为企业的核心资产,但面对海量信息,许多工厂或生产部门常常陷入困惑:到底该采集哪些数据?哪些数据真正有价值? 盲目收集不仅浪费存储资源,还可能增加安全风险,本文将结合实际场景,梳理生产环节中最值得关注的数据库关键数据。

生产数据采集的核心目标

在讨论具体数据类型前,需明确数据采集的三大核心目标:

- 提升效率:通过实时监控优化生产流程。

- 保障质量:追踪产品全生命周期,减少缺陷。

- 支持决策:为管理层提供可量化的分析依据。

必须收集的6类关键生产数据

设备运行数据

- 实时状态:设备开关机时间、运行时长、空闲率。

- 性能参数:温度、压力、转速、能耗等传感器数据。

- 故障日志:错误代码、报警记录、维修历史。

为什么重要? 预防性维护依赖这些数据,能减少意外停机损失。

生产流程数据

- 工单信息:订单编号、生产批次、计划与实际完成时间。

- 工序记录:每个环节的操作人员、开始/结束时间、耗材用量。

- 良品率:合格品与次品数量,缺陷类型统计。

为什么重要? 帮助定位瓶颈工序,优化生产节拍。

物料与库存数据

- 原材料信息:供应商批次、入库时间、质检结果。

- 在制品(WIP):当前工序的半成品数量与位置。

- 成品库存:仓储位置、有效期、出库记录。

为什么重要? 避免物料短缺或积压,实现JIT(准时制)生产。

人员操作数据

- 员工工时:签到/签退、任务分配、效率统计。

- 培训记录:操作资质、技能认证、安全考核。

- 操作行为:关键步骤的合规性(如是否按SOP执行)。

为什么重要? 降低人为错误风险,同时为绩效考核提供依据。

环境与安全数据

- 车间环境:温湿度、粉尘浓度、噪音水平。

- 安全事件:工伤记录、设备异常停机、应急响应时间。

为什么重要? 符合环保法规,同时预防安全事故。

质量检验数据

- 检测结果:尺寸精度、硬度、表面瑕疵等质检报告。

- 客户反馈:退货率、投诉分类、售后维修记录。

为什么重要? 闭环质量管控,持续改进产品。

避免数据采集的常见误区

- 贪多求全:只收集与核心目标相关的数据,避免“数据沼泽”。

- 忽视实时性:部分数据(如设备状态)需秒级更新,延迟可能导致误判。

- 未标准化:同一字段在不同系统中命名不一致(如“工单ID” vs “订单号”),后续分析困难。

如何落地?从3个步骤开始

- 需求分析:与生产、质量、仓储等部门沟通,明确优先级。

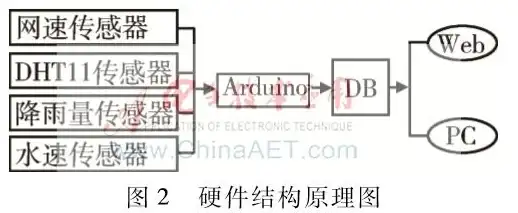

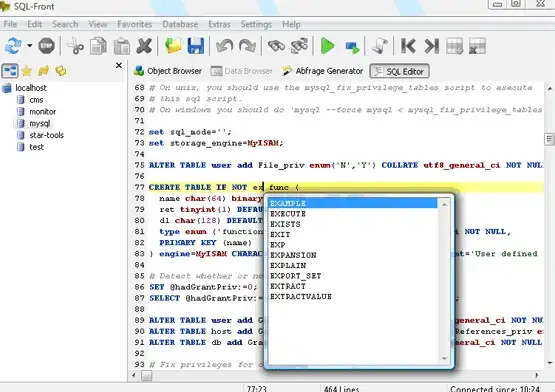

- 选择工具:根据数据量选用数据库(如时序数据库存储设备数据,关系型数据库管理工单)。

- 定期审计:每季度评估数据利用率,淘汰低价值字段。

本文由 霍鸿煊 于2025-07-29发表在【云服务器提供商】,文中图片由(霍鸿煊)上传,本平台仅提供信息存储服务;作者观点、意见不代表本站立场,如有侵权,请联系我们删除;若有图片侵权,请您准备原始证明材料和公证书后联系我方删除!

本文链接:https://vps.7tqx.com/wenda/477700.html

发表评论