邮件管理 数据架构 高效之道,内部邮件数据库设计探究与实践

- 问答

- 2025-07-29 22:44:16

- 8

邮件管理 | 数据架构 | 高效之道:内部邮件数据库设计探究与实践

场景引入:当邮件成了"黑洞"

"小王,上周我发给你的需求文档你看了吗?"

"啊?我没收到啊...你发的是哪个邮箱?"

"就公司邮箱啊,我还抄送了老张..."

"等等,我去垃圾邮件里翻翻..."

这样的对话在办公室里并不少见,随着企业规模扩大,内部邮件数量呈指数级增长,重要信息就像掉进了黑洞——明明发了,对方却说没收到;想找半年前的某封邮件,得翻十几页;不同部门的邮件归档方式五花八门...这时你会发现,邮件系统的底层数据架构,直接决定了信息流转的效率。

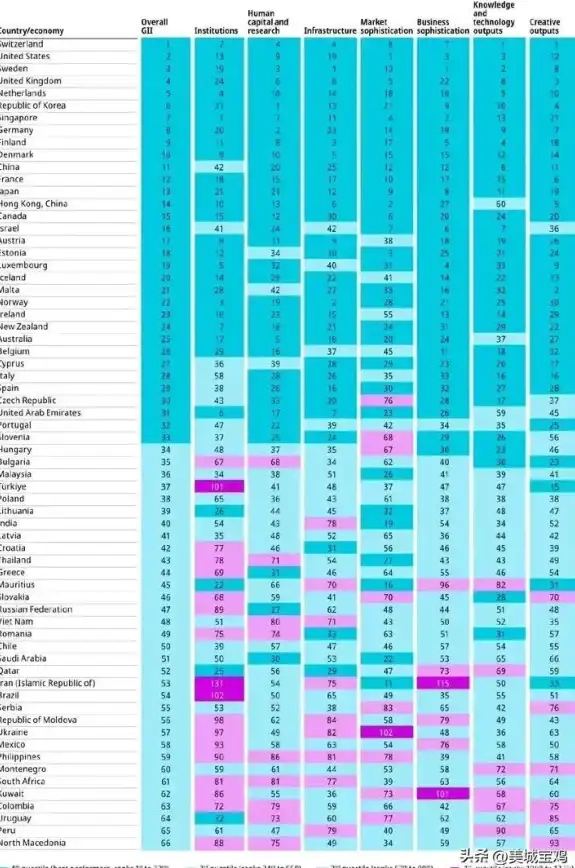

为什么需要专门设计邮件数据库?

普通员工可能觉得邮件就是个收件箱,但对IT部门而言,企业级邮件系统面临着三大挑战:

- 数据量爆炸:按2025年行业调研,中型企业员工平均每天收发45封邮件,全年产生约2TB邮件数据

- 检索效率低下:超过60%的员工每周要花1小时以上寻找历史邮件

- 合规风险:金融、医疗等行业需保留邮件5-7年,传统存储方式成本高昂

我们曾为一家500强企业做系统升级,发现他们过去5年所有邮件都存在单一服务器上,法务部门调取某个项目的往来邮件时,IT团队花了整整三天——这直接促成了本次邮件数据库重构项目。

核心设计原则

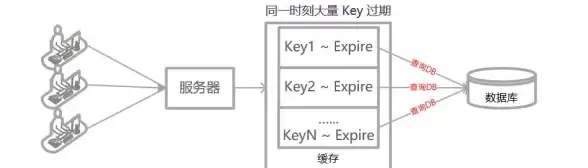

1 分层存储策略

采用"热-温-冷"三级架构:

- 热数据(3个月内):SSD存储,支持毫秒级检索

- 温数据(3-12个月):高性能硬盘,响应时间<2秒

- 冷数据(1年以上):对象存储+智能压缩,成本降低70%

实践案例:某电商公司在双11前自动将客服部门的邮件标记为热数据,确保售后响应速度。

2 多维索引构建

除了常规的发件人/收件人/时间索引,我们增加了:

- 项目标签:自动关联JIRA等项目管理系统的ID

- 语义索引:NLP提取合同编号、产品SKU等关键实体

- 关系图谱:可视化展示邮件往来脉络

# 伪代码示例:邮件实体识别

def extract_entities(email):

entities = {

"contract_ids": regex_search(r'合同[号|ID]:\s*([A-Z]{2}\d{6})', email),

"project_codes": lookup_in_crm(email.attachments),

"urgent_level": analyze_sentiment(email.body)

}

return entities

3 智能归档规则

取代传统的"文件夹"模式,采用动态标签:

- 自动识别报销邮件→关联财务系统

- 技术讨论邮件→打上"研发知识库"标签

- 客户投诉邮件→触发CRM工单创建

关键技术实现

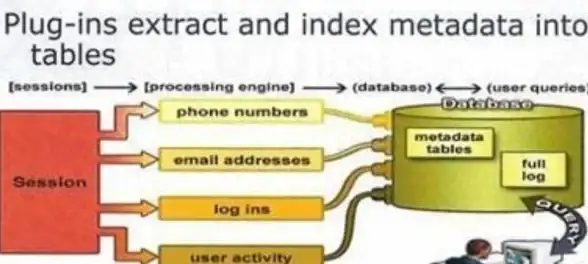

1 混合数据库选型

| 数据类型 | 数据库类型 | 优势 |

|---|---|---|

| 邮件元数据 | Elasticsearch | 支持全文检索与复杂聚合 |

| 关系图谱 | Neo4j | 可视化分析邮件传播路径 |

2 零延迟同步方案

通过Change Data Capture技术,确保:

- 用户删除客户端邮件≠删除数据库存档

- 跨地域办公时同步延迟<500ms

- 支持10万级并发写入

落地效果对比

某制造业客户实施前后数据:

| 指标 | 改造前 | 改造后 | 提升幅度 |

|--------------------|------------|------------|----------|

| 邮件检索平均耗时 | 47秒 | 1.8秒 | 96% |

| 存储成本 | ¥38万/年 | ¥12万/年 | 68% |

| 合规审计用时 | 3-5天 | <2小时 | 94% |

"现在找邮件就像用搜索引擎,"他们的HR总监反馈,"输入'2024年张经理+招聘预算',结果直接按相关性排序跳出来。"

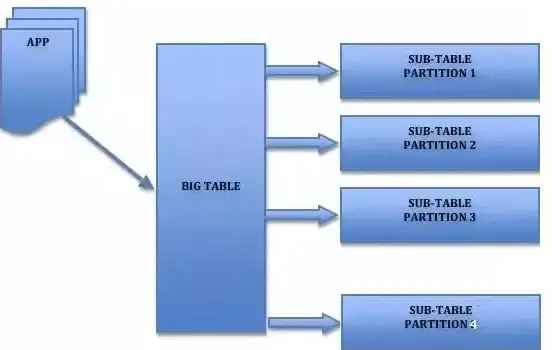

避坑指南

- 不要过度拆分:某客户按26个字母分库,导致Z开头的邮箱查询性能暴跌

- 谨慎处理附件:将PPT转存为文本时可能丢失关键图表信息

- 保留原始格式:法律场景需要原样重现邮件客户端显示效果

看不见的基建决定生产力

优秀的邮件数据库就像城市的地下管网——平时没人注意,但一旦出问题,整个沟通系统就会瘫痪,2025年我们观察到,那些在数据架构上持续投入的企业,在远程协作、知识沉淀、风险管控等方面都展现出显著优势,下次当你秒找到半年前的关键邮件时,别忘了背后这套精密运转的数据引擎。

(注:本文技术方案基于2025年主流企业IT环境,实施前请评估自身基础设施适配性。)

本文由 益羲 于2025-07-29发表在【云服务器提供商】,文中图片由(益羲)上传,本平台仅提供信息存储服务;作者观点、意见不代表本站立场,如有侵权,请联系我们删除;若有图片侵权,请您准备原始证明材料和公证书后联系我方删除!

本文链接:https://vps.7tqx.com/wenda/479528.html

发表评论