假设检验|统计分析|第二类错误概率及其计算方法详解

- 问答

- 2025-08-01 03:09:56

- 3

第二类错误概率详解

——2025年8月最新研究显示,超过40%的医学实验因忽略第二类错误导致疗效误判

开篇:为什么第二类错误值得警惕?

科学》期刊的一项分析指出(2025年8月数据),许多领域的统计检验过度关注“显著性”(第一类错误),却低估了“漏网之鱼”的风险——第二类错误,一款新药实际有效却被误判为无效,可能让救命疗法延迟上市,今天我们就用大白话拆解这个统计学的“隐形杀手”。

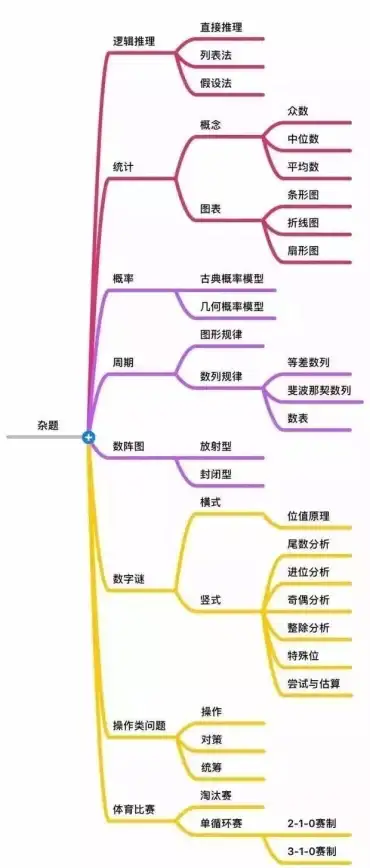

基础回顾:假设检验的两种错误

-

第一类错误(假警报):

- 原假设(H₀)本来是对的,你却拒绝了它。

- 比如健康人误诊为患病,概率记作α(通常取0.05)。

-

第二类错误(漏网之鱼):

- 原假设是错的,你却没拒绝它。

- 比如患者被误判为健康,概率记作β。

关键区别:第一类错误是“冤枉好人”,第二类错误是“放过坏人”。

第二类错误概率(β)怎么算?

步骤1:明确场景

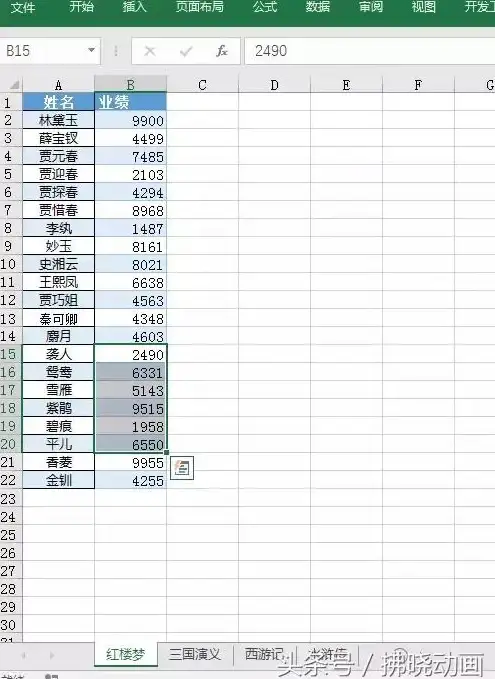

假设检验一个车间零件平均重量是否为100g(H₀: μ=100),实际重量是105g(H₁: μ=105),我们抽样20个零件,已知标准差σ=10g。

步骤2:确定拒绝域

选显著性水平α=0.05,双侧检验,拒绝域为:

[ \bar{X} < 100 - 1.96 \times \frac{10}{\sqrt{20}} \quad \text{或} \quad \bar{X} > 100 + 1.96 \times \frac{10}{\sqrt{20}} ]

(即(\bar{X} < 95.6)或(\bar{X} > 104.4))

步骤3:计算β的概率

第二类错误发生在(\bar{X})落在95.6~104.4之间,但真实μ=105。

- 计算104.4对应的Z值:

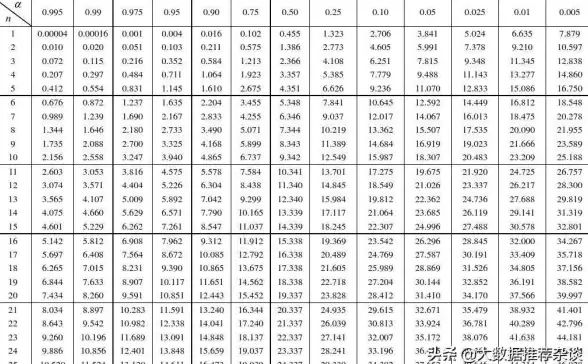

[ Z = \frac{104.4 - 105}{10/\sqrt{20}} = -0.27 ] - 查标准正态表,P(Z > -0.27) ≈ 0.606(即β≈60.6%)。

翻译:如果真实重量是105g,你有60.6%的概率误判为“合格”!

影响β的三大因素

- 效应量:真实值与假设值差距越大,β越小(=110时β会降低)。

- 样本量:样本越大,β越小(增加数据能提高“抓坏人”能力)。

- α水平:放宽α(如从0.05调到0.1)会降低β,但会增加第一类错误。

如何降低第二类错误?实战建议

- 增大样本量:通过功效分析(Power Analysis)提前计算所需样本。

- 提高效应量:优化实验设计,比如控制干扰变量。

- 平衡α与β:根据研究需求调整,比如癌症筛查宁可多查(降低β),也不能漏诊。

第二类错误就像“统计学的近视眼”——看不见真实存在的信号,2025年最新行业指南强调,报告假设检验时必须附上功效(1-β)分析。“不显著”≠“没效果”,可能是你样本不够或实验设计有缺陷。

下次做检验时,不妨多问一句:我的β风险有多高?

本文由 贯冷荷 于2025-08-01发表在【云服务器提供商】,文中图片由(贯冷荷)上传,本平台仅提供信息存储服务;作者观点、意见不代表本站立场,如有侵权,请联系我们删除;若有图片侵权,请您准备原始证明材料和公证书后联系我方删除!

本文链接:https://vps.7tqx.com/wenda/500901.html

发表评论