云计算|市场监管|中国云计算市场监管方式与挑战

- 问答

- 2025-08-02 08:48:32

- 4

中国云计算市场如何走好监管平衡木?

"叮咚——"凌晨三点,某电商平台运维工程师小王的手机突然响起刺耳的警报声,他一个激灵从床上弹起来,屏幕上的红色警告显示:华北地区服务器集群负载飙升,多个核心服务面临崩溃风险,手忙脚乱登录云端控制台时,他发现这竟是一场由未经审核的第三方算法引发的连锁反应,这个深夜插曲,恰如其分地折射出中国云计算市场狂飙突进背后的监管难题——如何在保障创新活力的同时,守住安全与秩序的底线?

看不见的云端哨兵:监管工具箱揭秘

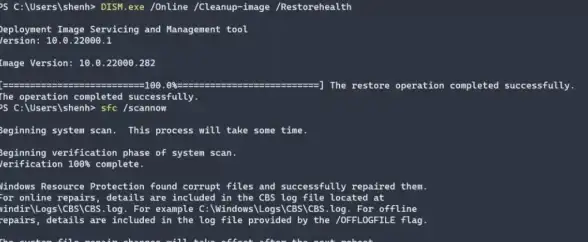

中国云计算市场的监管网络远比我们想象的精密,工信部2025年最新推行的"云端亮剑"行动要求,所有境内云服务商必须实现"三重穿透式监管":数据流动实时可视化、算法变更事前备案、跨境传输动态审计,某头部云厂商的架构师李明透露:"现在我们的代码更新需要同步上传'数字指纹',就像给每个云服务模块装上GPS追踪器。"

市场监管总局则祭出"阳光定价"新规,强制云服务商公开计费模型的底层逻辑,去年某次突击检查中,执法人员通过区块链溯源技术,发现三家厂商存在"内存价格猫腻",最终开出合计2.3亿的罚单,这种"技术对技术"的监管方式,正在改变行业游戏规则。

创新与秩序的拉锯战

在杭州未来科技城,某AI创业公司的CTO张蕾正为合规问题焦头烂额:"训练大模型需要弹性调用GPU资源,但新规要求所有算力使用必须预先报备,这就像要求赛车手先交详细路线图才能踩油门。"她的困境折射出监管滞后性带来的矛盾——当分布式计算、边缘云等新技术不断突破原有监管框架时,企业常在"抢跑创新"与"合规风险"间进退维谷。

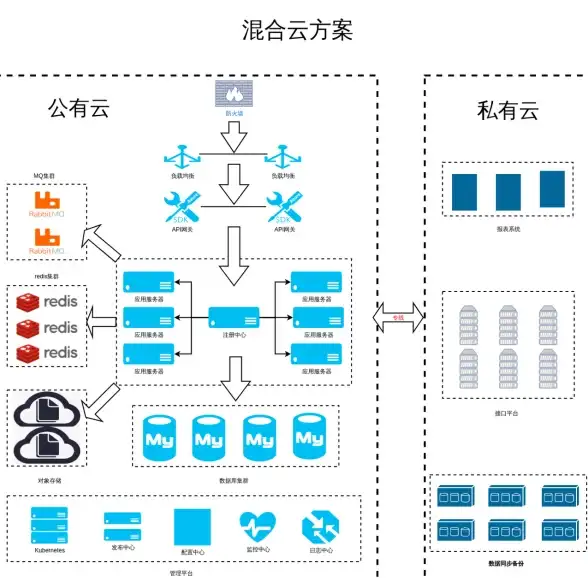

数据主权问题更引发跨国企业的"云端分裂症",某国际云服务商的中国区负责人透露:"我们不得不建造两套完全独立的架构,国际版用Kubernetes容器,中国版则改用信创技术栈,每年额外增加8000万合规成本。"这种割裂正在重塑全球云计算产业链格局。

寻找动态平衡点

深圳前海的监管沙盒试验或许提供了新思路,这里允许企业在封闭环境测试"自动驾驶云"等前沿应用,监管者通过数字孪生技术同步构建"镜像监管系统",参与试验的工程师形容:"就像在玻璃房子里搞爆破实验,既给足了创新空间,又能控制风险外溢。"

上海市经信委近期试点的"云服务信用积分"制度则另辟蹊径——合规记录良好的企业可获得"监管白名单"待遇,享受备案流程简化等便利,这种"以信代管"的模式,正在创造更灵活的监管弹性空间。

站在2025年的关键节点,中国云计算市场的监管艺术愈发呈现出"刚柔并济"的特征,就像高空走钢丝的杂技演员,左手握着技术创新的平衡杆,右手提着风险防控的安全绳,每一次微调都是对智慧的考验,未来或许不会存在一劳永逸的监管方案,但持续动态调适的能力,将决定中国云产业能否在发展与规范的双轨上跑出加速度,毕竟,真正的监管智慧不在于筑起多高的围墙,而在于培育会自觉排队的云端公民。

本文由 暴山彤 于2025-08-02发表在【云服务器提供商】,文中图片由(暴山彤)上传,本平台仅提供信息存储服务;作者观点、意见不代表本站立场,如有侵权,请联系我们删除;若有图片侵权,请您准备原始证明材料和公证书后联系我方删除!

本文链接:https://vps.7tqx.com/wenda/514132.html

发表评论