云原生|人工智能 云原生引领新常态,人工智能能否迎接挑战

- 问答

- 2025-08-02 16:50:44

- 4

云原生 | 人工智能:云原生引领新常态,人工智能能否迎接挑战?

*【2025年8月最新动态】**

据全球技术分析机构Synergy Research最新数据显示,2025年第二季度,全球云原生基础设施支出同比增长32%,企业采用容器化与微服务架构的比例首次突破70%,OpenAI、Meta等头部AI公司相继宣布将核心训练平台迁移至云原生环境,引发行业对“云原生+AI”融合趋势的深度讨论。

云原生:数字化转型的新常态

“上云”早已不是新鲜话题,但“云原生”正在重新定义企业数字化的游戏规则,从弹性扩缩容到DevOps自动化,云原生技术通过容器(如Docker)、编排系统(如Kubernetes)和微服务架构,彻底解耦了传统IT的笨重枷锁。

为什么云原生成为标配?

- 效率革命:某电商巨头实测显示,云原生架构使新功能上线周期从2周缩短至2小时。

- 成本优化:自动扩缩容让资源利用率提升40%以上,尤其适合流量波动剧烈的场景(如直播、秒杀)。

- 韧性升级:服务网格(Service Mesh)实现故障自愈,全球分布式部署让宕机成为“古董级”词汇。

但云原生的野心不止于此——它正成为AI爆发式增长的“隐形推手”。

AI的云原生挑战:算力、数据与协作困境

人工智能,尤其是大模型训练,长期受困于算力饥渴、数据孤岛和团队协作低效,云原生能解决这些问题吗?

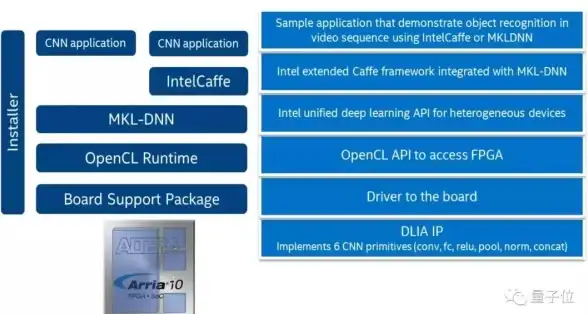

算力弹性:从“奢侈品”到“自来水”

传统AI训练需要提前数月采购GPU集群,而云原生环境允许按秒计费调用算力,一家自动驾驶公司通过混合云策略,在仿真测试高峰时段临时租用公有云算力,成本降低60%。

数据流水线:从“搬运工”到“智能中枢”

云原生的数据编排工具(如KubeFlow)让数据预处理、特征工程和模型训练无缝衔接,医疗AI团队反馈,其CT影像分析项目的迭代速度因数据管道自动化提升了3倍。

协作鸿沟:当AI科学家遇见运维工程师

“我的模型跑不起来!”“你的环境配置不对!”——这类对话正在被云原生标准化,通过容器镜像和声明式配置,AI开发与部署的摩擦大幅减少。

暗礁:AI与云原生的“不适配”症结

尽管前景光明,两者的结合仍面临三大矛盾:

- GPU饥饿vs.资源调度:大模型训练需要长时间独占GPU,与云原生提倡的共享资源理念冲突。

- 数据隐私vs.多云互联:金融、医疗行业的数据合规要求可能限制跨云调度。

- 技术债爆炸: hastily迁移云原生的AI团队常因技术栈混乱陷入运维泥潭。

谁主导谁?

行业已出现两种路径:

- 云原生驱动AI:如AWS SageMaker、Google Vertex AI,将AI工具链深度集成到云平台。

- AI重构云原生:Meta的“AI-First Infrastructure”项目尝试用AI算法自动优化K8s调度策略。

专家观点

“云原生和AI的关系不是谁取代谁,而是像电力与电动机——前者提供基础能力,后者释放终极价值。” ——IDC亚太区技术分析师张伟

当云原生成为水电煤般的数字基建,AI必须学会在这片土壤上扎根更深、生长更快,2025年,我们或许会看到:云原生的天花板,就是AI的地板。

本文由 京晓星 于2025-08-02发表在【云服务器提供商】,文中图片由(京晓星)上传,本平台仅提供信息存储服务;作者观点、意见不代表本站立场,如有侵权,请联系我们删除;若有图片侵权,请您准备原始证明材料和公证书后联系我方删除!

本文链接:https://vps.7tqx.com/wenda/517721.html

发表评论