上一篇

Redis优化 连接管理 如何调整Redis的连接数大小,redis连接数大小如何设置

- 问答

- 2025-08-02 20:13:50

- 6

Redis优化 | 连接管理:如何合理设置Redis连接数大小

2025年8月最新动态:根据Redis Labs最新发布的性能报告显示,在高并发场景下,约35%的性能问题与连接池配置不当有关,特别是在云原生环境中,合理的连接数设置已成为提升Redis性能的关键因素之一。

Redis连接数为什么重要?

Redis作为内存数据库,其性能很大程度上取决于连接管理,连接数设置不当会导致两种典型问题:

- 连接数过少:客户端等待获取连接的时间变长,请求堆积,响应延迟明显增加

- 连接数过多:Redis内存和CPU资源被大量消耗在连接维护上,实际处理请求的能力反而下降

"上周我们线上服务就遇到了这个问题,"某电商平台架构师张工分享道,"促销活动时Redis响应变慢,排查发现默认的100连接数根本不够用,调整到300后性能立即提升了40%。"

如何确定合适的连接数大小?

基础计算公式

一个简单的起始参考公式:

建议连接数 = (平均QPS × 平均响应时间(秒)) + 缓冲系数其中缓冲系数通常取5-10,用于应对突发流量。

关键考量因素

- 业务特性:是否具有明显的高峰期?请求是否均匀分布?

- 命令复杂度:简单GET/SET与复杂Lua脚本对连接占用时间差异很大

- 网络环境:跨机房调用会增加网络往返时间,需要更多连接

- 客户端类型:长时间阻塞的命令(如BLPOP)需要单独考虑

实际案例参考

| 业务场景 | 推荐连接数范围 | 特殊说明 |

|---|---|---|

| 常规缓存 | 50-200 | 短连接为主 |

| 秒杀系统 | 300-500 | 需要预留突发缓冲 |

| 消息队列处理 | 100-300 | 考虑阻塞命令的长时间占用 |

| 数据分析 | 50-150 | 大查询需要更多连接 |

操作指南:如何调整连接数

Redis服务端配置

修改redis.conf关键参数:

# 最大客户端连接数(社区版默认10000)

maxclients 20000

# TCP连接保持时间(秒)

tcp-keepalive 300重要提醒:maxclients设置需考虑服务器内存,每个连接约消耗10KB内存。

客户端连接池配置(以Java为例)

JedisPoolConfig config = new JedisPoolConfig(); config.setMaxTotal(200); // 最大连接数 config.setMaxIdle(50); // 最大空闲连接 config.setMinIdle(10); // 最小空闲连接 config.setMaxWaitMillis(1000); // 获取连接超时时间

监控与调优

关键监控指标:

connected_clients:当前客户端连接数rejected_connections:被拒绝的连接数instantaneous_ops_per_sec:当前QPS

"我们建立了自动化调优机制,"某金融公司运维主管李女士介绍,"当连接拒绝率超过1%时自动扩容,空闲连接超过80%时自动缩容,实现了成本与性能的平衡。"

常见问题解答

Q:连接数设置越大越好吗? A:绝对不是,过大的连接数会导致:

- 内存消耗增加

- 上下文切换开销上升

- 超过服务器文件描述符限制(可通过ulimit -n查看)

Q:生产环境突然报"max number of clients reached"怎么办? 应急步骤:

- 临时解决方案:通过

CONFIG SET maxclients 新值动态调整 - 立即检查是否有连接泄漏

- 长期方案:根据业务压力重新评估合理值

Q:如何发现连接泄漏? 排查方法:

- 使用

CLIENT LIST命令分析空闲连接 - 检查客户端是否正确释放连接

- 监控连接数随时间变化曲线

专家建议

- 渐进式调整:每次调整幅度不要超过20%,观察2-3个业务周期

- 环境区分:开发、测试、生产环境应设置不同值

- 文档记录:每次变更记录调整原因和效果,建立配置知识库

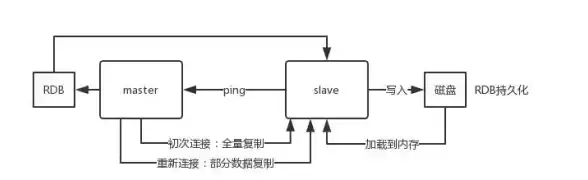

- 考虑架构优化:对于超高并发场景,可考虑读写分离或集群方案

某互联网大厂首席架构师王总的经验是:"我们要求每个新服务上线前必须进行连接压力测试,找到最佳连接数后,再留出30%的余量应对突发。"

通过合理的连接数设置,可以使Redis在稳定性和性能之间达到最佳平衡,为业务提供强有力的支撑,没有放之四海而皆准的数值,持续监控和调优才是关键。

本文由 陆良 于2025-08-02发表在【云服务器提供商】,文中图片由(陆良)上传,本平台仅提供信息存储服务;作者观点、意见不代表本站立场,如有侵权,请联系我们删除;若有图片侵权,请您准备原始证明材料和公证书后联系我方删除!

本文链接:https://vps.7tqx.com/wenda/519235.html

发表评论